Awal Mula Perkebunan Tebu di Nusantara

Sebagian dari kita pasti masih ingat pelajaran sejarah saat masih duduk di bangku Sekolah Dasar tentang penjajahan kolonial Belanda. Walaupun pemerintah kerajaan Belanda tidak menjajah langsung Nusantara tapi mereka menjajah kita secara ekonomi, lewat perusahaan dagang Hindia timur yang disebut VOC. VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) adalah sebuah persekutuan dagang yang dibentuk oleh pengusaha Belanda yang tergabung dalam Heeren XVII pada 20 Maret 1602. Tujuannya menjalankan kegiatan monopoli perdagangan di Hindia Timur. Namun sebagai pihak swasta, VOC memiliki keistimewaan untuk membuat perjanjian dengan para sultan dan membentuk tentara sendiri untuk membela diri.

Pecahnya perang Diponegoro (1825–1830) yang mengguncang Jawa saat itu membuat perusahaan asing VOC mengalami kerugian besar. Berakhirnya perang tersebut membuat VOC kehabisan Kas Perusahaan. Bahkan anggaran perang untuk strategi Benteng Stelsel yang mampu melumpuhkan Pangeran Diponegoro terbukti juga mampu melumpuhkan perekonomian investor Eropa yang memiliki saham di VOC. Jatuhnya perekonomian itu membuat VOC mengangkat Van Den Bosch menjadi Gubenur Jenderal VOC dan menerapkan strategi tanam paksa ( The Cultuurstelsel ). Sistem tanam paksa adalah kebijakan untuk membangun kembali perekonomian VOC dengan memaksimalkan industri perekebunan dengan tenaga petani (Geertz 1983: 68).

Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa ada campur tangan orang-orang Eropa dalam proses produksi. Ada penyatuan antara pemerintah dan kehidupan perusahaan dalam menangani produksi tanaman ekspor. Dari sini kita melihat bahwa kapitalisme sudah masuk ke Jawa. Penjelasan mengenai kapitalisme di Jawa akan dijelaskan lebih jauh dalam bab ‘Kapitalisme dan Diferensiasi Sosial di Jawa’. Pemerintah mengorganisir proses penanaman, sedangkan para pengusaha Eropa dengan modalnya ditugaskan mengolah hasil perkebunan di pabrik-pabrik pengolahan. Maka, pemerintah di sini adalah sebagai penyedia bahan mentah dan para pengusaha mengolahnya di pabrik-pabrik yang mereka dirikan.

Sistem tanam paksa pada awalnya bekerja dengan cukup baik yaitu mampu mewujudkan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemerintah kolonial. Terjadi peningkatan besar-besaran terhadap hasil tanaman ekspor seperti kopi dan gula. Kesuksesan dari tanam paksa ini dikarenakan adanya kerjasama antara kolonial Belanda dengan elit lokal dan regional. Para elit akan diberikan bagian dari hasil tanaman ekspor yang disebut cultuur procenten (Jan Luiten Van Zenden & Daan Marks 2012: 97). Konsep ini merupakan dasar pembuatan bagi hasil petani tebu secara rendemen seperti yang diterapkan di industri gula saat ini.

Geertz (1983: 73) berkesimpulan bahwa adanya sistem tanam paksa dan perkebunan tebu mengarahkan terjadi ledakan jumlah penduduk yang besar di Jawa. Hal seperti ini disebut involusi pertanian. Maka terjadi reformasi yang dimulai pada akhir 1840-1950 untuk menyederhanakan tanam paksa secara perlahan menjelma menjadi sebuah perubahan mendasar dalam cara pengorganisasian hasil tanaman. Hasilnya pada akhir tahun 1870 lahirlah sebuah sistem kolonial baru yang menekankan pada pemikiran liberalisme. Pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-undang Agraria guna mengatur masalah tanah petani. Adanya Undang-undang Agraria berdampak pada masuknya modal swasta ke Indonesia. Salah satu sektor yang menggiurkan adalah perkebunan tebu dan kopi. Dengan adanya UU Agraria maka dimulailah masa kepemilikan Tebu Rakyat (TR) yang saat ini masih ada bagian yang berlaku.

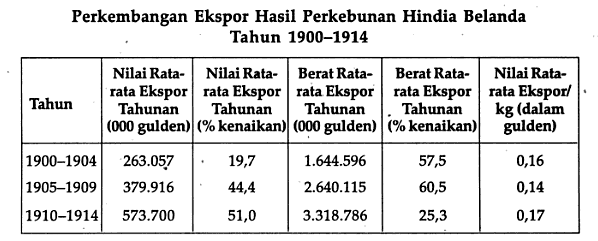

Penanaman tebu sudah dikenal di Pulau Jawa pada perempat abad XVIII. Pada awalnya pengusaha swasta dari Cina dan Eropa mengusahakan tanaman tebu di sekitar Batavia yang diikuti dengan pendirian pabrik-pabrik tebu. Pada tahun 1950, di Jawa sudah terdapat 100 pabrik gula, 80 buah di antaranya dibangun di Batavia Dan selebihnya di Banten, Cirebon dan Pantai Utara Jawa Tengah (Mubyarto, dkk 1992:17). Berikut adalah tabel yang menunjukkan keberhasilan ekspor tebu saat zaman VOC.

Harga gula yang fluktuatif membuat produksi dari tebu mengalami penaikan dan penurunan. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan pabrik tebu. Baru setelah tahun 1859 terjadi pembangunan besar-besaran dalam penanaman tebu swasta di Nusantara. Liberalisasi penerimaan masuknya orang-orang Eropa ke daerah dan prospek-prospek untuk menghasilkan keuntungan sangat mendorong perkembangan ini. Saat ini di Indonesia sudah ada 74 pabrik gula swasta dan BUMN, dan diantaranya ada 11 pabrik gula milik PTPN X. (M. Syaiful Rizal_IT, OPI_Corcom)

Terdapat 1 komentar

Silahkan tambahkan komentar